精神科専攻医

(後期研修医)募集

当院のプログラムについて

旭山病院は北海道札幌市の中央に位置する327床の精神科病院です。医療法人北仁会に属し、同法人は北海道でも最も歴史のある精神科の法人です。研修基幹施設である当院は精神科医として必要な患者様の診療を豊富に経験することができる病院です。7名の指導医のもとで、精神病圏、気分障害圏、神経症圏、認知症、発達障害などの患者様の外来、入院治療を経験することができます。中でも依存症治療においては、当院は北海道及び札幌市からそれぞれ唯一の拠点医療機関に認定され、行政や他病院などと深い連携を結びながら活動を行っています。

研修期間中には病期も広く経験する必要がありますが、急性期から慢性期まで幅広く診療が可能です。

精神科研修においては他診療科と比較しても多職種連携の理解が重要になってきますが、院内には豊富な多職種スタッフが存在し、強い絆で毎日患者様の診療に向き合っています。また院外各施設との連携も深く、精神科専攻医(後期研修医)は実践で診療におけるアライアンスの重要性について理解することが可能です。

協力病院もそれぞれが多彩な特色を備えた病院であり、精神科救急、リエゾン精神医学、児童思春期、地域精神科医療などが経験できます。

研修後半では精神科専攻医(後期研修医)が一人で診療を行えるように、また研修期間内に各種学会への参加、及び一度の学会発表を指導の下で行えるようにします。

また精神科専門医に加えて精神保健指定医の資格も取得できるようにします。

当院の研修プログラムは日本精神神経学会が推奨する下記のようなプログラムの趣旨にのっとって行っています。

(研修カリキュラム詳細→http://fa.jspn.or.jp/program/0334.pdf)

具体的な詳細事項については各精神科専攻医(後期研修医)と相談の上でプログラムをそれぞれ改変できるようにしています。

当院について

当院は「働き方改革」が声高に議論されるよりも前から、医師自身の生活、いわゆるライフワークバランスを大切にしています。それぞれの医師が各々の考え方を持った上で、なおかつ協調して働くことができる職場作りを大切にしてきました。いわゆる「和気あいあい」とした雰囲気の中で毎日、各医師は診療に従事しています。また出身大学にも偏りはなく、病院長、医局長ともに北海道外の大学出身です。

当院の医師自身も精神科専攻医(後期研修医)の先生をお迎えすることにより、より深く精神科医療に取り組めるように努力していく所存です。病院見学などは随時可能です。どうぞお気軽にご連絡いただければ幸いです。

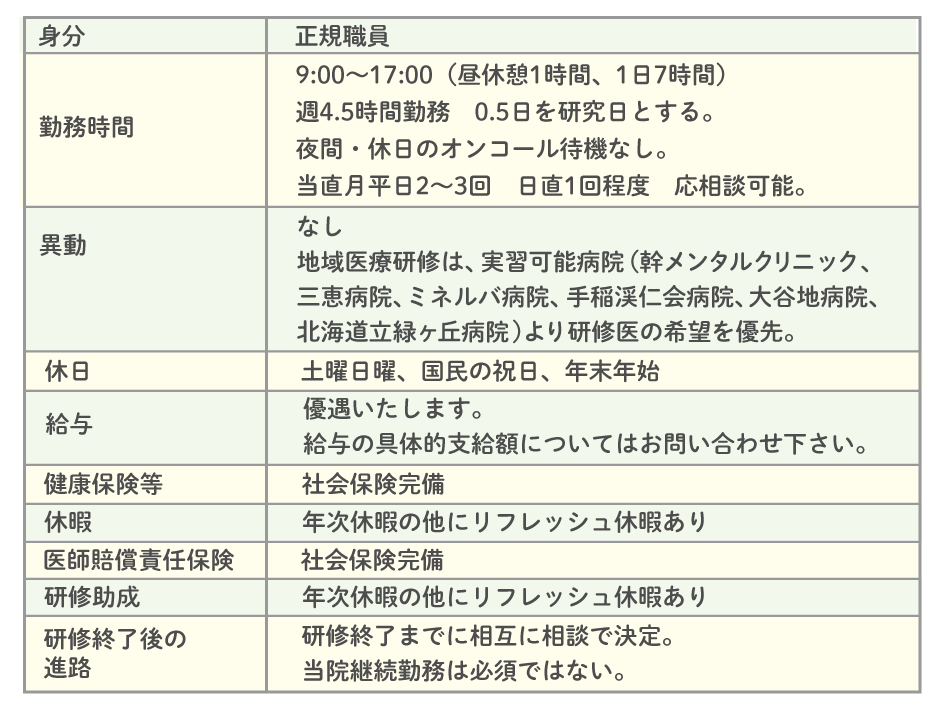

処遇・待遇について